El padre y la casa de Soriano en Cipolletti

Hacia fines de la década del ’50 un grupo de jóvenes aspiraban al ingreso a la Escuela Industrial de la Nación. Entre esos jóvenes estaban Carlos y Osvaldo, que no salieron sorteados para poder ingresar.

El papá de Soriano trabajaba en Obras Sanitarias de la Nación –con asiento en la ciudad de Cipolletti- y realizó todos los trámites para la creación de otra división en el establecimiento de la Escuela Industrial. Fue a entrevistar a los papás de los jóvenes que habían quedado excluidos y logró que se abriera una nueva división de primer año. Osvaldo vivió en esta ciudad rionegrina entre los años 1956-1959, en la casa de Obras Sanitarias ubicada en calles Mengelle y 9 de julio. Su padre fue trasladado a distintos lugares del país por su trabajo.

Te puede interesar...

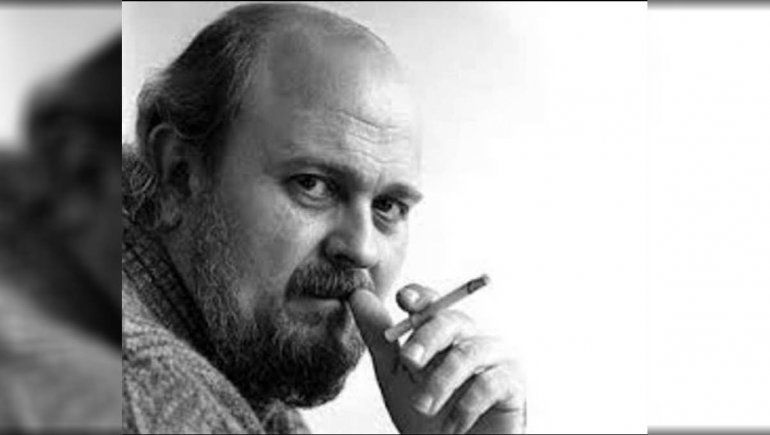

Osvaldo nació en Mar del Plata el 6 de enero de 1943 y murió a los 54 años. Fue periodista de reconocidas figuras nacionales, como Primera Plana, Panorama, Confirmado, diarios Eco de Tandil, Noticias, El Cronista, Página/12, La Opinión. Corresponsal de diarios europeos. Autor de numerosas obras: No habrá más pena ni olvido. Cuarteles de invierno, A sus plantas rendido un león, Una sombra ya pronto serás, y muchas más. Escribió Cuentos de los años felices donde relata su vida en Cipolletti, la Escuela Industrial, su amigo César Iachetti, con el que se juntaba en el Club Cipolletti a escuchar a Los Ángeles de Perego, músico que animaba las fiestas valletanas. Trabajó en un galpón de empaque. En 1958 su papá le compró una Moto Motom con la que paseaba con sus amigos.

Le escribió a Rosebud, un peral añoso en el jardín de la casa cipoleña, donde Osvaldo trepaba cuando estaba triste. Hace unos días, febrero de 2022, una amiga fue a fotografiar la casa y el peral, que tiene un pequeño cartel que dice: “¡¡Osvaldo!! Este fue y será para siempre el peral donde nos contabas tus historias”. Aún está en pie, añoso, con peras mínimas tiradas por el suelo.

El padre de Soriano *

Texto escrito por Carlos Chesñevar para el papá de Soriano.

* Se transcriben algunos fragmentos de un texto más extenso, que en su momento fue elaborado a modo de carta/cuento para Osvaldo Soriano. Como complemento leer El fuego de Soriano, cuento escrito para describir con más detalle (a pedido de Osvaldo) el episodio del fuego en la escuela.

Dejo por un momento de devorar el último libro de un escritor exitoso, inclino la reposera y pienso que ese atardecer bahiense tan caluroso puede ser luego una noche fría, porque el clima de este lugar es cambiante y traicionero como Satanás. Me pregunto si será por eso que los indígenas llamaban "tierra del diablo" a esta zona, o porque el espíritu de mandinga suele deambular por aquí.

En Neuquén era distinto, porque desde chico supe que bastaba con mirar hacia el Oeste por la mañana para saber qué cielo tendríamos durante el día; los vientos eran comunes y fortísimos, pero soplaban siempre desde el mismo lado; no como aquí, que pueden venir de cualquier rumbo y cambiar repentinamente de dirección.

El sueño de la siesta, esa pasión misteriosa por los mecanismos, Neuquén, la Escuela Industrial, un escritor exitoso llamado Osvaldo Soriano que rememora etapas lejanas de su vida, mi propia vida, todo se entrelaza. Pasado y presente, y entre ambas realidades y fantasías, angustias, horrores, pesadillas, éxitos y fracasos, penas y alegrías. Por delante un futuro tan incierto como la dirección del viento que soplará por aquí en unas horas, y por momentos tan oscuro como los nubarrones que suelen venir desde la ría.

***

Vuelvo a mi sueño de la siesta, a los mecanismos que me fascinaron ya en la infancia (tan lejana y tan cercana), y que me indujeron después a ingresar en la Escuela Industrial. La misma que aparece en los relatos de Soriano, con los mismos profesores, con ese director que expulsó al Gordo Soriano cuando estábamos en tercer año. Con él se fueron el Negro y el Ruso, también expulsados. Recuerdo muy bien aquella tarde y aquella sensación de angustia, que tal vez me acompañe todavía. Por lo que pasó, por lo que pudo pasar, por el alejamiento definitivo de aquellos tres locos lindos y simpáticos, alegres y ocurrentes, siempre dispuestos a divertirnos con el chiste oportuno, a matizar la tristeza de aquellas largas jornadas que sobrellevábamos en el viejo y derruido edificio de la calle Laínez. Ni su habilidad futbolera lo salvó al gordo Soriano, que integraba el equipo de la escuela, y eso que el Director era un fanático de aquel deporte. Seguía con atención los torneos intercolegiales, y era evidente su orgullo cuando triunfaban sus muchachos, a los que trataba entonces con una indulgencia especial.

***

Antes de terminar la escuela primaria, había tenido muy claro que mi futuro estaba en la Escuela Industrial, principalmente en sus talleres más que en las aulas. Pero justamente aquel año, cuando nos tocaba ingresar, la cantidad de inscriptos superó ampliamente la capacidad de recepción de la escuela. La situación se resolvió con un sorteo y quedé afuera, como tantos. El razonable objetivo en un hogar obrero de esos tiempos era el de "aprender un oficio", de modo que fue descartado el ingreso al Colegio Nacional y escribí a la Escuela Universal de Relojería, dispuesto a convertirme en joyero-relojero por correspondencia, como otros ya lo habían hecho con éxito en ésta y en otras actividades. Recibí folletos que me deslumbraron, en los que se explicaba el plan de estudios y se mostraban, con hermosas fotografías, las herramientas especiales que iría recibiendo el alumno a medida que avanzaba en su aprendizaje. Los anticipos alcanzaban para distinguir entre un áncora y un volante, y conocer someramente las funciones que cumplían tales piezas en un reloj. La decisión ya estaba tomada, pero en esos días vinieron a casa dos personas para hablar con papá.

Estaban embarcados en una campaña para conseguir que en la Escuela Industrial se creara otra división de primer año, y buscaban el apoyo de otros padres como ellos, con sus hijos excluidos por el sorteo. Venían en una camioneta que seguramente tenía alguna leyenda, porque sé que era de Obras Sanitarias. Se me ocurre que era una International y que su color era azul oscuro. La conducía un señor gordito y canoso, muy conversador, a quien imaginé un funcionario importante sin que nadie me hubiera dicho que lo fuera. Pero ya no tuve dudas sobre su rango cuando supimos que las gestiones habían prosperado, y allá fuimos entonces los desfavorecidos antes por el azar, a integrar el batallón de flamantes aspirantes al título de técnico mecánico. Quedaron relegadas, naturalmente, mis fantasías sobre aquel mundo sofisticado de joyas y relojes.

Supe después, al conocer a los nuevos compañeros y a algunos padres que se acercaban a la escuela, que aquel hombre del pelo blanco era el viejo del Gordo Soriano.

Nunca me preocupé por corroborar mi presunción de que el hombre de la camioneta era un funcionario importante e influyente, pero siempre di por sentado que fue mérito suyo nuestro ingreso al Industrial, y que era uno de esos tipos que la providencia pone en nuestra huella para modelar en parte nuestro destino. No tenía la certeza, pero intuía que su incidencia en mi vida era importante y favorable, lo que alimentó un sentimiento de respeto casi reverencial hacia aquel hombre, a quien me ligaba una deuda impaga de gratitud. Lo recuerdo a menudo, preguntándome qué sería ahora de esta vida mía si no hubiese existido el viejo del Gordo Soriano.

***

Cualquiera sea la variante que imagino, tengo presente que todo tiene que ver con todo y que el aleteo de una mariposa en este lugar puede originar un huracán en las antípodas, como dicen los difusores de la moderna teoría del caos. Tal vez nunca sepamos si algo será para bien o para mal, y aunque son infinitos los acontecimientos que modifican permanentemente nuestra realidad, hay algunos que se constituyen en hitos trascendentes, o al menos se nos antoja grabar como tales a ciertos hechos y a sus protagonistas, a quienes parece razonable juzgar más por lo que se propusieron que por lo que provocaron. No ocupan igual lugar en la memoria, por cierto, los que nos tendieron una mano generosa y solidaria que aquellos que pusieron deliberadamente una cuña en la rueda de nuestros planes, aunque a la postre resultara un favor no previsto. Cualquiera sea la variante que imagino, mantengo inalterado mi respeto y mi afecto por aquel hombre de la camioneta de Obras Sanitarias.

La angustia de aquella tarde no era solo por la expulsión de tres compañeros dicharacheros, o la terrible imagen del Negro corriendo hacia el portón del taller, justo cuando yo entraba, con el mameluco incendiado y gritando desesperado. Con el Gordo Soriano se alejaba parte de mi propia historia, y la paradoja me abrumaba porque yo estaba ahí gracias a las gestiones que hizo su viejo para que ingresáramos al colegio, pero yo me quedaba y él se iba por decisión ajena. Muchas veces se ha cruzado aquel episodio en mis reflexiones sobre lo justo y lo injusto, y particularmente cuando he pensado en el éxito que tuvo el Gordo como escritor.

Ahora, después de leer estos cuentos que tienen por protagonista a su padre, me pregunto si el Gordo sabrá que su viejo también fue un personaje relevante en otras historias y que tiene un sitial de preferencia en otros recuerdos. Aunque es seguro que si no lo sabe lo sospecha, y no creo que le disguste corroborarlo. En una de esas me animo y se lo cuento.

Carlos J. Chesñevar

El Fuego de Soriano

Corría 1958 y cursábamos por entonces el tercer año en la Escuela Industrial de Neuquén –llamada después ENET Nº 1–, que ocupaba un edificio viejo y deteriorado de la calle Lainez, entre Sarmiento y Alcorta. Por aquellos tiempos, el régimen consistía en un turno matutino de clases en las aulas y otro vespertino de práctica en los talleres, aunque en tercer año se invertía excepcionalmente ese orden, ya que íbamos al taller por la mañana y a las clases por la tarde. Ese detalle me confunde un poco, porque una parte de mis recuerdos me dice que aquel episodio del taller ocurrió cierta tarde, en contradicción con aquella otra que lo ubica en tercer año y por lo tanto en el turno matutino. Me inclino sin embargo por aceptar el primer dato como válido, porque el contexto de aquel hecho parece tener más fuerza en mi memoria que la hora en que sucedió.

Recuerdo muy bien que yo venía desde el patio, tal vez por haber ido hasta los baños, y que estaba justo en el portón del taller cuando escuché esa especie de explosión apagada que se produce al entrar en combustión un charco de nafta. Es una especie de soplido fuerte pero mezclado con un estampido suave, repentino y muy breve porque de inmediato, casi en el mismo instante, cesa el sonido y todo se transforma en llamaradas. Algo raro había pasado allá en el fondo del enorme galpón, a la izquierda, donde terminaba la hilera de los tornos. De inmediato gritos de pánico y la figura del Negro corriendo desesperado hacia la salida, con el overoll encendido a la altura de las rodillas. Venía hacia mí como si se tratase de un loco que busca en vano escapar de su propia sombra, porque el fuego iba con él y aumentaba a cada paso, avivado por la corriente de aire que el pobre Negro alimentaba con su carrera.

Está grabada en mi memoria la imagen de aquella cara oscura y rígida, que parecía moldeada en cemento y lustrada con betún; de esa mueca que trasuntaba desconcierto y un miedo profundo; de aquellos ojos extraviados que no miraban. El Negro corría hacia afuera como un autómata, instintivamente, y hubiera terminado envuelto en fuego de no haberse cruzado en su camino el maestro de la sección automotores (para nosotros era "El Viejo”) con un extinguidor que apuntó sin titubeos al cuerpo del Negro, envolviéndolo en una nube blanca y cortándole el paso. Afortunadamente, dentro de tanta precariedad y de tanta imprevisión –porque aquello demostraba que no nos habían preparado para esa clase de emergencias, muy probables, por cierto– hubo a mano un extinguidor que funcionaba y hubo también una reacción rápida y oportuna de alguien que sabía usarlo.

Apenas superado lo peor de aquel susto mayúsculo y generalizado, vino el momento de indagar sobre las causas de lo sucedido. Los maestros de taller se dedicaron a revisar el lugar donde se originó el fuego y enseguida “El Viejo”, el mismo que había salvado al Negro del fuego, encontró el testimonio que resultaría lapidario para él y sus dos socios en aquella travesura que casi termina en tragedia. Levantó algo del suelo y lo exhibió para todos con el brazo en alto, moviéndolo en abanico una y otra vez como si fuera un mago que se aprestaba a sorprendernos con un truco, mientras repetía, solemne y enérgico: ¡acá está! Entre el índice y el pulgar se erguía, tan diminuto como implacable, el palito de un fósforo apagado.

La indignación del maestro, comprensible y justificada, era más que evidente. Tartamudeando ordenó que los tres lo acompañaran a la Dirección, mientras devoraba uno de aquellos cigarrillos negros sin filtro que llamábamos "mataperros". No tardaron mucho en volver, y por la expresión grave que todos traían sospechamos que la situación venía muy dura. Los tres compañeros fueron hasta los armarios a recoger sus cosas y se retiraron. Nos dijeron después que ya no volverían, porque el Director los había expulsado de la escuela.

Por boca de los que habían estado cerca, supimos después que el Negro estaba limpiando el último torno, junto con el Gordo y el Ruso. A esa clase de labores apelaban los maestros de taller para mantener entretenidos a los que no podían ocupar en otra cosa por falta de herramientas, de máquinas o de espacio. Los alumnos inactivos solían ser un factor de distracción para los eventuales ocupados y tratándose de aquellos tres ni hablar, porque estaban siempre prestos a la broma, a divertir a los demás. El Gordo y el Ruso formaban una dupla que se me ocurría parecida a la de Laurel y Hardy. No sólo porque la silueta longilínea del Ruso contrastaba notoriamente con la del Gordo, sino también porque le servía a éste de complemento para generar situaciones graciosas, generalmente maquinadas por ambos con anticipación.

El Gordo trasuntaba simpatía en su sonrisa, en sus gestos, en sus ocurrencias permanentes; y aunque no parecía que fuera indispensable la complementación del Ruso para que el Gordo pudiera demostrar sus condiciones natas de personaje singular y destacado, era evidente que aquel compinche, también cipoleño, ayudaba mucho a ponerlas de resalto. El Ruso aislado era un tipo común y corriente, más bien tímido, pero al lado del Gordo tomaba otra dimensión. Su papel era siempre secundario, pero tan a su medida que aquel larguirucho de risita infantil aparecía como un elemento clave e irreemplazable en las comedias breves que tramaban.

El Negro era otro caso especial, ya que se destacaba por hacer creer a los profesores que era un tipo serio y responsable, que superaba en madurez y buen juicio a los demás alumnos del curso. Su porte y un bigote incipiente que mantenía prolijamente recortado, más algunas poses solemnes que él ajustaba hábilmente a cada circunstancia, lo hacían parecer ciertamente mayor a nosotros. Era común que simulara reprender a algún compañero indisciplinado en presencia de un profesor, haciéndole tragar la píldora de que él era confiable como custodio del orden. Después giraba y nos dedicaba una sonrisa burlona.

Más de una vez le encargaron que vigilara momentáneamente la disciplina del curso, sin sospechar que darle esa tarea a aquel Negro pícaro era como poner un zorro a cuidar las gallinas. No es aventurado suponer que aquel día lo habían puesto en la terna para garantizar la buena conducta de los otros dos.

Los testigos cercanos del episodio contaban después que los elementos usados para la limpieza del torno eran una lata con nafta apoyada en el suelo y dos cepillos de cerda que el Gordo y el Negro empapaban con nafta de cuando en cuando. Seguramente no se disponía en el taller de otro cepillo para el Ruso, que se dedicó entonces a la jarana para llenar ese ocio forzado. Nadie se explicaba por qué había encendido aquel fósforo mientras sonreía y amenazaba con arrojarlo sobre la nafta, aunque se conjeturaba que el pobre Ruso quiso agregar a sus bromas la emoción del riesgo, si bien conservando una distancia prudencial. No había entrado en sus cálculos que los pelos empapados de aquellos cepillos, tan grandes como escobillones, oficiarían repentinamente de catapulta y expulsarían numerosas gotitas de nafta en dirección precisa a esa llamita modesta, que dejó entonces de ser inofensiva.

No volví a tener noticias del Ruso. Al Negro lo encontré un día en la Universidad del Sur, dos o tres años después de haber iniciado allí mis estudios. Me contó que comenzaba a estudiar ingeniería, pero ignoro como le fue, porque no volví a verlo. Del Gordo se comentó que había puesto un taller de motos con otro compañero de Cipolletti que había abandonado la escuela un tiempo antes. Varios años más tarde lo vi aparecer en un programa de televisión que conducía la célebre Blackie, integrando un panel de periodistas de distintos medios. Después, ya se sabe, el Gordo ganó merecida fama como autor de varias novelas que se publicaron aquí y en el extranjero, con éxitos resonantes.

Pienso a menudo en aquel día lejano y en el Ruso intentando divertir y divertirse con el fuego minúsculo de un fósforo. Pienso también en aquellos que lamentaron ver abortada la gestación de un técnico industrial en cada compañero expulsado, dando por sentado que no quedaba nada positivo a cambio. He llegado a pensar que no fue casual aquella pose de mago del maestro de taller, y que todo habría consistido solamente en un acto de ilusionismo. Que aquel rincón desordenado del taller de una escuela pobre no fue sino un escenario aparente, montado deliberadamente para encubrir la magnífica Olimpia que el destino le montó adrede al Gordo para incitarlo a iniciar su marcha, para impulsarlo hacia el mundo portando la llama sagrada en una antorcha imponente que nosotros, incautos espectadores de las artes del ilusionista, pudimos percibir apenas como el diminuto palito de un fósforo apagado.

Carlos J. Chesñevar - Bahía Blanca – Oct./95

Recuerdos emocionantes. Una parte de la historia de la literatura: nada menos que Osvaldo Soriano, uno de los grandes, un escritor que se sigue leyendo y que caminó durante muchos años las calles de Cipolletti y que eligió contarla y rememorarla en varios de sus cuentos. Qué honor tan grande tuvimos. Otra de las historias que tan bien habla de nuestra sublime región.

Leé más

Cholo Perego, el músico que animó los bailes de la juventud de los 60 y 70

Un conductor frenó en una esquina y el auto de atrás lo impactó: qué determinó la Justicia

Noticias relacionadas

Lo más leído